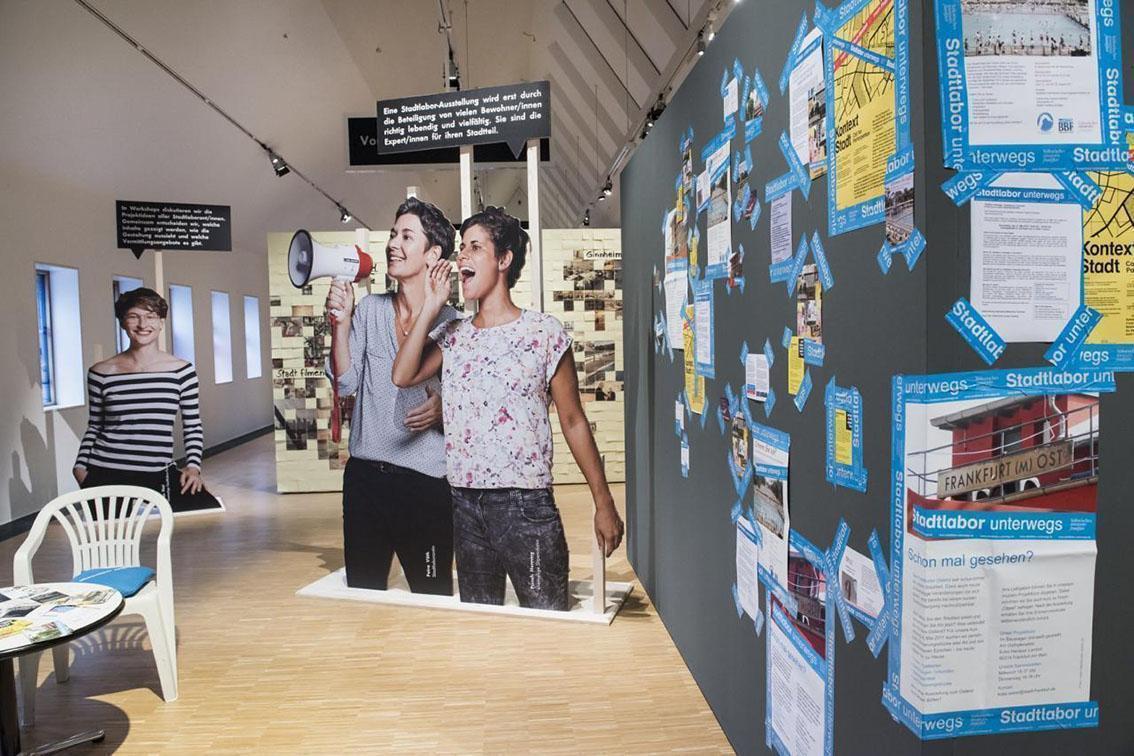

CityLab Revisting Collections.

Collecting migration by participation

In the first City Lab project we worked on with the collection, objects from the museum collection and objects from City Lab technicians were analysed in terms of the questions: Which objects reflect the cultural diversity and migration history of our city? What turns a day-to-day object into a migration object?

The curator Aikaterini Dori was there every Tuesday to accept the objects.

Five workshops took place over the course of the project in which joint discussions were held with regard to how the museum can create a participative collection on migration history.

Kick-off workshop

The first Collection Check workshop was held on 18 October 2017 . 15 Frankfurt citizens with a migration background, experts in migration and people interested in the topic of “migration and museums” got together to discuss how migration can be collected. This gathering was a new experience for the City Lab team in two respects. On the one hand, the project links the City Lab method with the museum collection for the first time. On the other hand, we also held a City Lab workshop for the first time in the area specially designed for this purpose right in the middle of the “Frankfurt Now! Research” exhibition.

Workshop conclusion

From October 2017 to February 2018 we worked with a group of City Lab technicians with and without a migration background to develop strategies and recommendations for collection migration stories and to collect “migration objects” and audio interviews. In the context of the closing discussions on 7 February 2018, the results were presented and discussed with an extended panel of experts. In addition to the City Lab technicians, the panel included:

Chrisula Dingiludi (City Lab technician), Aikaterini Dori (Museum scholar for cultural diversity and migration, Collection Check curator), Jan Gerchow (HMF Director), Armin von Ungern-Sternberg (AmKA) and Sandra Vacca (DOMiD). Moderation Susanne Gesser (HMF). The documentation was presented on 20 April 2018.

City Lab technicians

Muniat Akhouaji, Calogera von Auw, Ibrahim Aydin, Chrisoula Dingiludi, Andreas Eichstaedt, Darja Klingenberg, Pardis Mohadessi, Friedemann Neumann, Peter Oehler, Giuseppe Pontoni, Tamara Labas, Sevastos Sampsounis, Sema Yilmazer