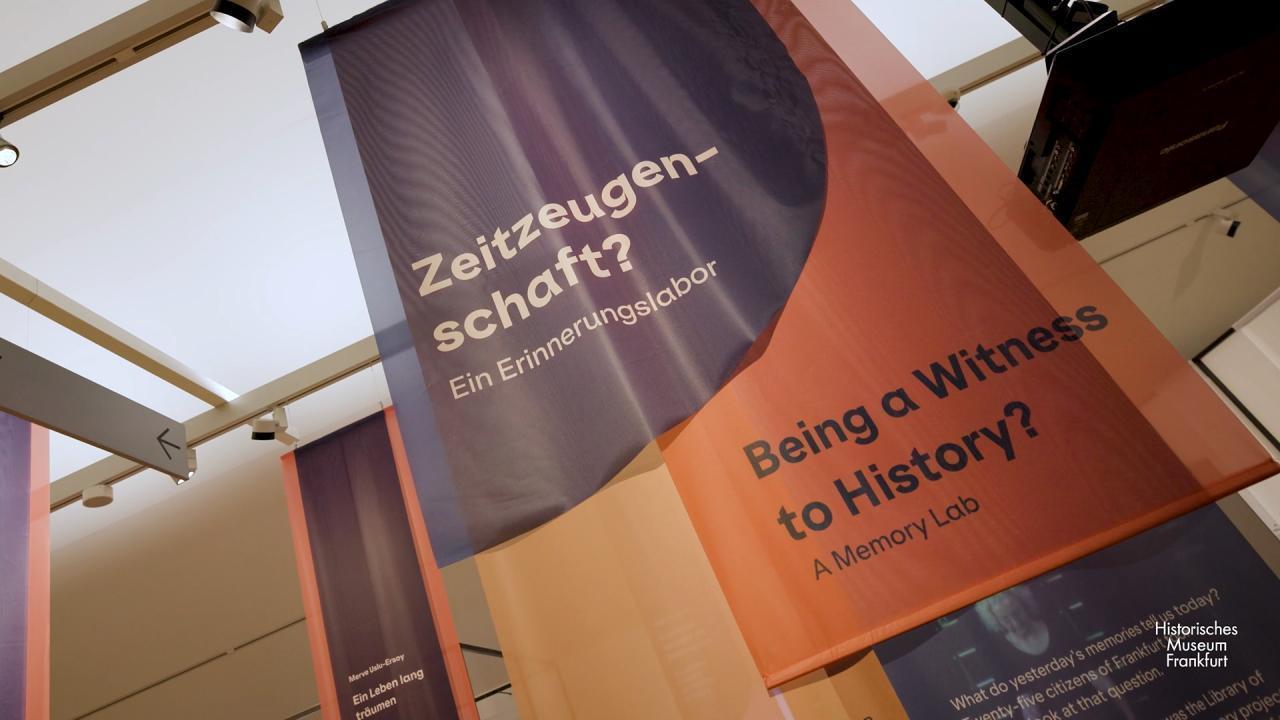

Zeitzeugenschaft?

Ein Erinnerungslabor

Was macht Erzählungen über die Vergangenheit bedeutend für die Gegenwart? Was heißt Zeitzeugenschaft? Diese Fragen haben 25 Frankfurter*innen im Erinnerungslabor diskutiert. Ihre sehr unterschiedlichen Antworten präsentierten sie in elf Ausstellungsbeiträgen. Es ging um Migration und Aktivismus, um persönliche Erinnerungen und die Veränderung von Orten, um Kindererziehung, die Universität, Queerness, Krieg, und Künstliche Intelligenz. Gleichzeitig wurde die Wanderausstellung „Ende der Zeitzeugenschaft?“ gezeigt. Sie wurde vom Jüdischen Museum Hohenems und der KZ Gedenkstätte Flossenburg erarbeitet. Ihr Thema sind Videointerviews mit Überlebenden der Shoah. 80 Jahre nach Kriegsende kann kaum noch jemand aus eigener Erfahrung sprechen. Die Erinnerungen der Zeitzeug*innen sind schriftlich oder in Videointerviews bewahrt. Wie wollen wir mit diesem Erbe in Zukunft umgehen?

Die Ausstellungen standen in einem Dialog: Die Wanderausstellung verdeutlichte, wie stark das Konzept der Zeitzeugenschaft von den Lebensgeschichten der Überlebenden geprägt worden ist. Der Begriff wird aber nicht nur im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus verwendet. Angefangen mit DDR- oder Migrationsgeschichte über die Pandemie bis hin zur Flut im Ahrtal: für all das gibt es heute „Zeitzeug*innen“. Die elf Beiträge im Erinnerungslabor verdeutlichten, was Frankfurter*innen heute mit Zeitzeugenschaft verbinden.

Bezugspunkt für beide Ausstellungen war die Bibliothek der Generationen, ein künstlerisches Langzeit-Erinnerungsprojekt von Sigrid Sigurdsson, das seit 25 Jahren im HMF beheimatet ist. Die Bibliothek der Generationen ist eine künstlerische Antwort auf die Frage nach dem „Ende der Zeitzeugenschaft“. Die Künstlerin hat eine Infrastruktur des Erinnerns geschaffen, in der Lebensgeschichte und andere Zeitzeugnisse für kommende Generationen bewahrt werden. Was wir heute mit diesen Zeitzeugnissen anfangen, welche Erzählungen uns ansprechen und was sie uns sagen, zeigen die Beiträge des Erinnerungslabors.

Ende der Zeitzeugenschaft?

Zeitgleich zum Erinnerungslabor wurde die Sonderausstellung „Ende der Zeitzeugenschaft?“ gezeigt, die vom Jüdischen Museum Hohenems zusammen mit der Gedenkstätte Flossenbürg erarbeitet worden ist. Wir zeigten diese Ausstellung, weil unsere Vorstellung von Zeitzeugenschaft maßgeblich durch Gespräche und Interviews mit Holocaust-Überlebenden geprägt worden ist.

Über 75 Jahre nach Kriegsende gibt es kaum noch Überlebende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, die aus eigener Erfahrung sprechen können – oder von jenen Menschen berichten, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Jedoch sind viele ihrer Erinnerungen in schriftlichen Zeugnissen sowie unzähligen Videointerviews in öffentlichen wie privaten Archiven, NS-Dokumentationszentren sowie Museen oder von zivilgesellschaftlichen Initiativen bewahrt. Am „Ende der Zeitzeugenschaft“ stellt sich für die Institutionen daher die Frage, wie sie mit diesem Erbe in Zukunft umgehen wollen. An jeder Ausstellungsstation wird eine spezifische Antwort vorgestellt. Für Frankfurt haben wir uns vorgenommen, zum einen die Vielfalt des Materials zu zeigen: Es gibt professionell aufgenommene Interviews und Amateuraufnahmen, Erzählcafés und Gespräche vor Schulklassen, öffentliche Veranstaltungen oder privat aufgezeichnete Gespräche. In der Ausstellung gaben wir einen Einblick in die Vielfalt der Interviews und die vielen unterschiedlichen Gesprächsanlässe ebenso wie die unterschiedlichen Verwendungszwecke, die von der reinen Aufnahme bis hin zu professionell aufbereitetem didaktischen Material reichen.

Digitalisierungs-Werkstatt

Mit der Digitalisierungswerkstatt rückten wir die Frage nach dem Ende der Zeitzeugenschaft aus technischer Sicht in den Blick. Gleichzeitig stellten wir die Frage nach der Verantwortung für diesen Teil von Zeitzeugenschaft. Die Digitalisierungswerkstatt schloss an die Präsentation der Frankfurter Erinnerungsinitiativen und ihrer Arbeit mittels Beispielen von aufgezeichneten Interviews, Veranstaltungen und Dokumentarfilmen am Ende der Wanderausstellung an.

Weiterlesen

Wenn man die Erzählungen von Zeitzeug*innen festhalten will, dann ist das Aufnehmen von Interviews nur ein erster Schritt. Damit die Erzählungen auch in Zukunft gehört werden können, müssen die Interviews an einem für die Öffentlichkeit zugänglichen Ort archiviert werden. Leider trifft das auf viele Interviews, die verschiedene Initiativen und engagierte Einzelpersonen in Frankfurt in den letzten Jahrzehnten mit Überlebenden des Nationalsozialismus und Widerstandskämpfer*innen geführt haben, noch nicht zu. Die Interviews werden oft von den Personen aufbewahrt, die sie geführt haben. Die Videokassetten oder Tonbänder lagern zum Teil in Kellern, auf Dachböden oder in Arbeitszimmern. Im Fall von Initiativen gibt es manchmal auch einen zentralen Ort, wo alle Medien gemeinsam mit schriftlichen Unterlagen, die bei der Kontextualisierung helfen, mehr oder weniger systematisch gesammelt sind. Eine inhaltliche Erschließung oder Verschlagwortung gibt es sehr selten. Wenn Forschende oder andere Interessierte die Interviews finden wollen, hilft in den meisten Fällen nur der direkte Kontakt zu den Initiativen oder Einzelforschenden. Eine zentrale Recherchemöglichkeit gibt es bislang in Frankfurt nicht. Damit ist leider auch die öffentliche Zugänglichkeit nicht gewährleistet.

Seitdem die ersten Interviews in den 1980er Jahren aufgezeichnet wurden, hat sich die Medientechnik rasant verändert. Die verwendeten Speichermedien veralten und werden bald nicht mehr abspielbar sein. Hier droht aufgrund der bislang ausstehenden Archivierung der Interviews ein medientechnisches „Ende der Zeitzeugenschaft“. Spätestens an dieser Stelle stellt sich die Frage, wer die Verantwortung für diesen Teil der Bewahrung von Zeitzeugenschaft trägt. Sind es die Erinnerungsinitiativen selbst? Oder sollten das nicht eher öffentliche Gedächtnisinstitutionen wie Archive und Museen sein?

„Erste Hilfe“ in der Ausstellung

Viele der Initiativen verfügen weder über die technische Ausrüstung noch das Know-how oder die finanziellen Ressourcen für die notwendige Digitalisierung ihrer meistens auf Audio- oder Video-Kassetten aufgezeichneten Zeitzeug*inneninterviews. So entstand die Idee, mit dieser Ausstellung nicht nur auf theoretischer Ebene über das „Ende der Zeitzeugenschaft“ nachzudenken, sondern auch ganz praktisch zumindest eine Notlösung zu finden. Mit der Digitalisierungswerkstatt stellten wir als Museum die nötigen Ressourcen zur Verfügung und boten „Erste Hilfe“ an: Zeitzeug*inneninterviews über die NS-Zeit konnten hier kostenlos digitalisiert und damit gesichert werden, damit die Stimmen der Zeitzeug*innen zumindest medial nicht verstummen. Das Museum erbat als „Gegenleistung“ lediglich eine Kopie der Aufnahmen, die dann im Idealfall zur Erschließung und Langzeitarchivierung an ein öffentliches Archiv übergeben werden kann – selbstverständlich nur mit dem Einverständnis der Urheber*innen.

Die Digitalisierungswerkstatt war über die gesamte Dauer der Ausstellung zwei Mal im Monat durch den Film- und Medienwissenschaftler Valentin Herleth besetzt. An insgesamt 15 Terminen wurden in einem Zeitraum von jeweils drei Stunden Medien gesichtet und digitalisiert. Das Angebot stieß auf reges Interesse. Es wurde von ca. 15 Initiativen und Einzelpersonen in Anspruch genommen. Aufgrund der begrenzten zeitlichen Kapazitäten konnte allerdings nur ein Bruchteil des festgestellten Bedarfs an Digitalisierung direkt in der Werkstatt gedeckt werden. Bis Ende Februar wurden hier acht Audiokassetten, sechs VHS-Kassetten und zwei MiniDV-Kassetten digitalisiert. Darüber hinaus wurden fünf Super8-Spulen, eine Tonbandspule und fünf VHS-Kassetten vor Ort gesichtet. Die Digitalisierung mindestens 30 weiterer Medien wurde an einen externen Dienstleister für Digitalisierung ausgelagert. Der tatsächliche Bedarf geht jedoch weit darüber hinaus: Einige Initiativen haben ihre Medien gar nicht erst an das Museum übergeben, da es schlicht zu viele wären. Über 150 Interviews warten noch auf Digitalisierung. Die Vielzahl der Anfragen zeigt, dass es dringend ein dauerhaftes niedrigschwelliges und kostenfreies Angebot braucht.

Die vom Museum angebotene Digitalisierung verstand sich bewusst als „Erste Hilfe“. Es ging von Anfang an nur darum, erste Sicherungskopien anzufertigen, für den Fall, dass die Originalmedien bald nicht mehr abspielbar sein würden oder verloren gehen könnten. So wurde z.B. auch nicht nach den technischen Vorgaben von professionellen Archiven für eine Langzeitarchivierung gearbeitet. Denn auch das HMF verfügt letztlich nicht über die technische Expertise, die richtigen Geräte und das Know-how der Erschließung von ausgebildeten Archivar*innen. Zum Einsatz kamen in der Digitalisierungswerkstatt über Kleinanzeigen erworbene Geräte zum Laiengebrauch, die zugleich in der Ausstellung zu sehen waren und den Wandel der Medien von Zeitzeugenschaft repräsentierten.

Wer ist verantwortlich für das kulturelle Erbe der Zeitzeug*innen?

Das Problem, einen adäquaten Umgang mit den aufgezeichneten Zeitzeug*inenninterviews zu finden, wird dadurch verschärft, dass viele der ehemaligen Interviewer*innen aus der „Spurensuche-Generation“ heute in fortgeschrittenem Alter sind. Sie sind aber häufig die einzigen, die Zugriff auf die Interviews haben, die die Inhalte kennen, die die Personen zuordnen und das Interview in einen größeren Kontext einordnen können. Nicht nur müssen die Interviews also digitalisiert werden, bevor die physischen Medien nicht mehr lesbar sind und entsorgt werden. Auch das Wissen der Interviewer*innen muss gesichert werden und einer inhaltlichen Erschließung der Aufzeichnungen zugutekommen. Das Material der Spuren[1]suchenden umfasst oft mehr als die Interviews. Sie haben neben den Aufnahmen auch Fotografien, Briefe und Dokumente der jeweiligen Gesprächspartner*innen sowie deren Familien gesammelt und zu Konvoluten zusammengestellt. Für diese Konvolute braucht es einen gesonderten archivalischen Umgang, der jedoch zugleich die Verknüpfung der Interviews mit ihren Kontextmaterialien beibehält und die Konvolute nicht „auseinanderreißt“ – so die große Sorge vieler Initiativen.

Neben einer Expertise für die Digitalisierung von Medien braucht es also weitere finanzielle und personelle Ressourcen sowie eine geeignete räumliche und digitale Infrastruktur, die auf das Archivieren, Erschließen und Nutzen des Materials angelegt ist. Nur dann können die Interviews im Sinne der Initiativen langfristig für die Öffentlichkeit und Wissenschaft zugänglich sein. Das Historische Museum Frankfurt kann all dies als Museum nicht zur Verfügung stellen. Ein Museum ist zwar nicht nur eine Institution des Ausstellens, sondern auch eine des Sammelns und Bewahrens. Das HMF verwaltet in seinen verschiedenen Sammlungsbereichen zahlreiche Objekte von Bedeutung für die Stadtgeschichte Frankfurts. Ein dezidierter Sammlungsbereich mit AV-Medien existiert jedoch bislang nicht und das Museum bietet auch nicht die institutionellen Voraussetzungen für eine Langzeitbewahrung von AV-Medien.

Mit der Übernahme der Wanderausstellung und dem Aufruf zur Einreichung von Interviews durch lokale Initiativen wollten wir das Problem der fehlenden Archivierung ansprechen und in die Öffentlichkeit bringen. Uns war allerdings bewusst, dass die Entwicklung eines zentralen kommunalen oder staatlichen Medienarchivs selbstverständlich nicht als Nebenprodukt einer Ausstellungsübernahme bearbeitet werden kann. Mit der Digitalisierungswerkstatt wollten wir in erster Linie ein Bewusstsein dafür schaffen, was das Bewahren von Zeitzeugnissen bedeutet und dass es aktuell in Frankfurt noch keine zufriedenstellende Lösung dafür gibt. Langfristig bedarf es eines institutionalisierten Rahmens, in dem die materialisierte Erinnerung als (im-)materielles Kulturgut bewahrt werden kann und durch den sie der Öffentlichkeit zugänglich ist.

Kooperationen und

Förderungen

Kooperationen

Jüdisches Museum Hohenems

KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

Fritz Bauer-Institut

Junges Schauspiel Frankfurt

DFF - Deutsches Filminstitut und Filmmuseum

Deutsches Exilarchiv 1933-1945 der Deutschen Nationalbibliothek

DoMiD - Dokumentationszentrum und Museum der Migration in Deutschland

Jüdisches Museum Frankfurt

Förderungen

gefördert mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktaturder Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main

des Kulturamts der Stadt Frankfurt am Main

des Jugend- und Sozialamts der Stadt Frankfurt am Main

der Freunde & Förderer des Historischen Museums Frankfurt