Frankfurter Sammler und Stifter

Eine Bibliothek voller Merkwürdigkeiten

Die Frankfurter Stadtbibliothek wurde am Ende des 17. Jahrhunderts öffentlich zugänglich und erhielt mit dem Juristen und Privatsammler Johann Martin Waldschmidt den ersten hauptamtlichen Bibliothekar.

Die Bibliothek sammelte nicht nur Bücher, sondern auch Porträts verdienter Bürger, Pfarrer und Gelehrter, Büsten und Münzen römischer Kaiser, wertvolle Globen und wissenschaftliche Instrumente, antike Bodenfunde aus dem städtischen Territorium, Blasinstrumente der städtischen Kapellmusik des 16. Jahrhunderts und wertvolle Geschenke an den Rat – wie z.B. das "Englische Monument", ein Prunkpokal in Form einer Säule, den englische Religionsflüchtlinge 1557 hinterlassen hatten.

Die Frankfurter Stadtbibliothek, deren Wurzeln bis ins Mittelalter reichen, wird im 17. Jahrhundert die erste museumsähnliche und öffentlich zugängliche Sammlung in Frankfurt. Ihr damaliger Bibliothekar Waldschmidt konnte neben Büchern bereits Gemälde, Münzen, Antiken, Naturobjekte, Instrumente und Skulpturen in den Katalogen verzeichnen. Doch wie kam es zu einer solch außergewöhnlichen Universalsammlung?

Der Sammlungsbestand der Stadtbibliothek war von Anfang an vielfältig. Es gab dort astronomische und wissenschaftliche Geräte, archäologische Funde und Ausgrabungen aus der Umgebung von Frankfurt, Mineralien und Versteinerungen, Elfenbein-, Gold- und Silberschmiedearbeiten, eine Gemäldegalerie gelehrter Männer und eine Münzsammlung. Auf das ganze schauten Portraits römischer Kaiser hinab, deren Leben und Herrschen den lebenden Menschen ein Vorbild sein sollte. Herausragende Objekte der Sammlung sind der 1515 entstandene Erdglobus des Johannes Schöner und der 1594 entstandene Himmelsglobus der Gebrüder Langgren.

Waldschmidt selbst war ebenfalls leidenschaftlicher Sammler und besaß ein Naturalienkabinett mit Muscheln und Mineralien sowie eine Münzsammlung. Sein Verdienst war es, dass die Stadtbibliothek zur ersten öffentlichen musealen Sammlung in Frankfurt wurde. Die Bibliotheksbesucher*innen hatten die Möglichkeit, zweimal wöchentlich zu festen Zeiten die Bücher zu lesen und die Objekte zu betrachten.

Die Sammlung Fellner

Die Waffensammlung des Frankfurter Bürgers Christian Alexander Fellner (1800-1883) wurde für die Präsentation in der Dauerausstellung neu erforscht und einer umfangreichen Restaurierung unterzogen.

Es ist der gesamte Bestand, den Fellner zusammengetragen hat. Er sammelte Säbel und Degen, Pistolen und Gewehre, Rüstungen und Kettenhemden, Armbrüste und Schilde, Helme und Hellebarden; dazu auch die entsprechende Fachliteratur. Die wertvolle Waffensammlung sollte ursprünglich dem Germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg vermacht werden. Doch als 1877 auch in seiner Heimatstadt ein städtisches historisches Museum gegründet wurde, entschied Fellner sich, die ganze Sammlung der Stadt Frankfurt zu stiften. Die Stücke bilden seither den Kernbestand der Militaria-Sammlung des HMF.

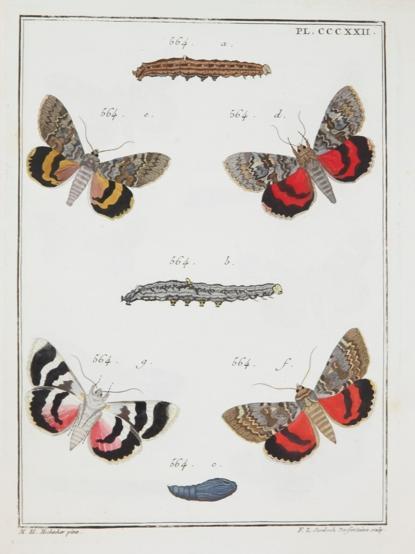

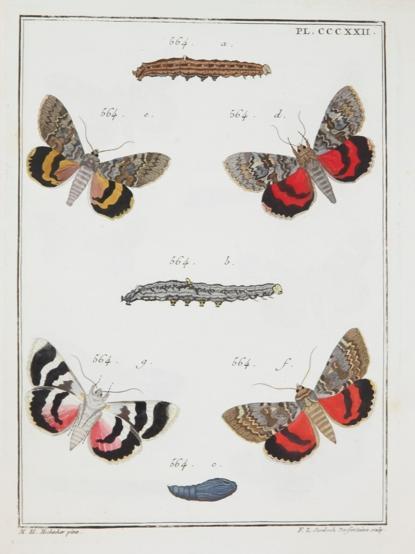

Insekten und Frankofurtensien

Schmetterlinge waren die Leidenschaft des Frankfurter Bankiers Johann Christian Gerning. Seine Sammlung von 50.000 Exemplaren war im späten 18. Jahrhundert eine Institution unter den europäischen Entomologen.

Gerning trug in seinem Haus in der Frankfurter Schnurgasse, später am Roßmarkt, aber auch eine umfangreiche Sammlung an Graphiken über Frankfurt zusammen, die 1805 in die Stadtbibliothek gelangten. Johann Christian Gerning besaß eine umfassende, im 18. Jahrhundert von europäischen Entomologen (Insektenkundlern) immer wieder als Referenz benutzte Sammlung von Schmetterlingen (50.000 Exemplare in 160 Kästen), Insekten und Vögeln, unter denen sich auch die Schmetterlinge aus dem Besitz der Maria Sibylla Merian befanden. Heute gehören die Insekten dem Museum Wiesbaden.

Münzsammlung und Kunstschrank

Beim Rundgang durch das Sammlermuseum bilden zwei wertvolle Sammlermöbel den Anfang: In Kabinettschränken sammelten und zeigten Bürger des 18. Jahrhunderts ihre Schätze.

Der barocke Kunstkammerschrank von Heinrich Bernhard und Catharina Elisabeth von Barckhaus gelangte 1752 als Stiftung in die Stadtbibliothek, mitsamt den gedrechselten Elfenbeinskulpturen, verzierten Muscheln und Korallen, Wachsmalereien und Kruzifixen. Ebenfalls präsentiert wird das Münzkabinett des Anton Philipp Glock (1696-1721) mit 3.296 griechischen und römischen Münzen. Es wurde 1749 von seiner Witwe (Catharina von Barckhaus) der Stadtbibliothek gestiftet.

Nach dem Tode von Catharina Elisabeth von Barckhaus und ihrem zweiten Ehemann kam auch ihr Kunstkammerschrank in die Stadtbibliothek. Dieser enthielt hochwertige Objekte in kunstfertiger Bearbeitung. Er ist das einzige Beispiel für diese fürstliche Sammlungs- und Präsentationsform in der Bürgerstadt Frankfurt.

Ein Konditor als Kunstsammler

Die Sammlung Johann Valentin Prehn (1749-1821) könnte man als eine der typischen Universalsammlungen verbuchen, wie sie in Frankfurt viele wohlhabende Patrizier, Bankiers, Kaufleute und Mitglieder der Bildungselite besaßen, enthielten sie doch neben Kunstwerken auch Naturalien, ethnologische Objekte, Kuriositäten und eine entsprechende Bibliothek. Aber bei Prehn liegt der Fall anders. Seine Sammlung weist eine Besonderheit auf: Prehn hatte nämlich in 32 hölzernen Klappkästen über 800 kleinformatige Gemälde zusammengetragen, eine Gemäldegalerie en miniature gleichsam. Eine vergleichbare Kollektion hat es in Deutschland vermutlich kein zweites Mal gegeben; sie ist allein schon deshalb ein bedeutendes sammlungs- und geschmacksgeschichtliches Zeugnis. Aber das "Kleine Kabinett" Prehns enthält auch bedeutende Gemälde; das berühmteste ist das um 1410/1420 entstandene Paradiesgärtlein eines Oberrheinischen Meisters (als Dauerleihgabe im Städel).

2021 widmete das HMF der Prehn'schen Sammlung eine Sonderausstellung. Außerdem gibt es ein Forschungsprojekt und eine Online-Datenbank zur Bildersammlung. Im Trailer auf YouTube bekommen Sie erste Einblicke in die Sammlung.

Ernst Friedrich Carl Prehn zog das Kleine Kabinett 1829 von der Auktion der Sammlung zurück, offensichtlich weil er es als Vermächtnis seines Vaters in der Stadt erhalten wissen wollte. Die Stadt Frankfurt nahm das Kabinett 1839 als Schenkung an und überwies es an die Stadtbibliothek an der Schönen Aussicht, wo man es seit 1842 besichtigen konnte. Der Städeladministrator Johann David Passavant ordnete die Gemälde des Kabinetts nach nationalen Schulen auf zwölf großen und acht kleinen Wandtafeln vollständig neu und verfasste einen Katalog der Sammlung. Zusammen mit anderen Gemälden des städtischen Kunstbesitzes wurde das Prehn'sche Kabinett seit 1867 in den Räumen des Saalhofs ausgestellt, bevor es 1878 in den Besitz des HMF gelangte, wo man es in den Räumen des gemeinsam mit dem Stadtarchiv genutzten Gebäudes präsentierte. Erst 1988 unternahm der damalige Gemäldekurator des Museums, Kurt Wettengl, eine Rekonstruktion auf der Grundlage des Auktionskataloges von 1829 und arrangierte die Gemälde wieder in 32 Kästen.

Die Gemäldesammlung des Johann Georg Christian Daems (1774-1856)

Unter den Gemälden sind auch zahlreiche Meisterwerke, wie die Landschaftsdarstellung, die der Maler Frans Post (1612-1680) von Brasilien angefertigt hat. In Daems Sammlerzimmer können Besucher*innen sehen, wie eine "Petersburger Hängung" ausgesehen hat. Dabei spielen Inhalte ebenso eine Rolle wie die Formate der Bilder. Die Bezeichnung der Bilder geht auf die dicht behängten Wände der Petersburger Eremitage zurück.

Das Miniaturenkabinett

Viele Künstler sammeln – sei es aus reiner Leidenschaft, als Ausdruck der Verehrung anderer Künstler, als ästhetisches Manifest oder aus Gründen des gesellschaftlichen Prestiges – Kunstwerke aller Art.

So besaßen auch die Maler Johann Ludwig Ernst Morgenstern (1738-1819), sein Sohn Johann Friedrich Morgenstern (1777-1844) und sein Enkel Carl Morgenstern (1811-1893) eine umfangreiche Kunstsammlung. Zu ihr gehörte eine ganz besondere Attraktion: "Das Morgenstern'sche Miniaturcabinet". So steht es auf den Giebeln von drei Kabinettschränken, die aus dem Besitz der Künstlerfamilie Morgenstern stammen. Diese Gemäldegalerie en miniature, entstanden zwischen 1798 und 1843, ist ein außergewöhnliches Zeugnis der Malerei- und Restaurierungsgeschichte und heute im Altarraum des Stauferturms im Sammlermuseum ausgestellt.

Carl Morgenstern (oder seine Mutter) veräußerte das Miniaturkabinett 1857 vermutlich infolge von Geldnöten für 1.800 Gulden an den Frankfurter Kunsthändler Anton Baer. Dem Kronberger Kunsthändler Uwe Opper gelang es, die Kabinette in England aufzuspüren, sie 1979/80 von zwei verschiedenen Eigentümern zu erwerben und nach Frankfurt zurückzubringen. Das mittlere Kabinett kam in den Besitz des Bankhauses Gebrüder Bethmann, das es dem Goethe-Museum als Dauerleihgabe zur Verfügung stellte. Die beiden äußeren Kabinette kaufte die Stadt Frankfurt für das HMF an.

Die Malerfamilie Morgenstern

Johann Ludwig Ernst Morgenstern (1738-1819) betätigte sich in Frankfurt vielfältig als Maler, Kopist und Restaurator, als Kunstagent und Händler. Nach der Lehre und den Wanderjahren ließ er sich 1772 endgültig in Frankfurt nieder. Das Frankfurter Bürgerrecht erlangte er 1776, lieferte sein Meisterstück im Rathaus ab und heiratete noch im selben Jahr Anna Maria Alleinz. Morgensterns eigenständiges Werk umfasst neben, an Rugendas und Wouwerman angelehnten, Schlachtgemälden und einigen Stadtveduten und Gefängnisinterieurs vor allem niederländisch beeinflusste Kirchenräume, auf die er sich spezialisiert hatte. Johann Friedrich Morgenstern (1777-1819) sollte sowohl als Künstler wie auch als Restaurator in die Fußstapfen seines Vaters treten und sich überdies als Gutachter und Verfasser von Auktionskatalogen betätigen. Sein Werk umfasst eine Reihe an Landschaften aus der Umgebung von Frankfurt, vor allem aber Veduten und Gebäudeansichten seiner Vaterstadt. Der ebenfalls in Frankfurt geborene Enkel Carl Morgenstern (1811-1893) verwirklichte den Traum vieler deutscher Maler und besuchte 1834 bis 1837 Italien, um dort die Kunst der Alten zu studieren. Er etablierte sich in Frankfurt als Landschaftsmaler, betätigte sich jedoch kaum noch als Restaurator.

Flüssiges Gold

Unter der Leitung Friedrich Ernst Roesslers (1813-1883) wurde 1840 die neue Frankfurter Münze eröffnet. Die daraus entstehende DEGUSSA legte in der Folge eine komplette deutsche Münzsammlung an. Die Sammlung gelangte 2003 als Dauerleihgabe in das HMF und ist im Frankfurter Sammlermuseum zu sehen.

Nach einem Münzvertrag von sechs süddeutschen Staaten im Jahre 1837 plante auch Frankfurt, neues Geld zu prägen. Ein neues Münzgebäude musste erbaut werden. Dies geschah unter der Aufsicht von Friedrich Ernst Roessler, Sohn des großherzoglich hessischen Münzrats Hector Roessler. Die Prägung neuer Gulden und Kreuzer begann 1840. Nach dem Wiener Münzvertrag von 1857 wurden auch "Vereinstaler" in Frankfurt geprägt.

Mit Gründung des Deutschen Reichs 1871 wurde eine neue Währung eingeführt, die Mark zu 100 Pfennigen. Aufgabe der Scheideanstalt war es, alte Münzen einzuschmelzen und Barren und Schrötlinge für die Prägung der neuen Münzen herzustellen. Durch diese Vergrößerung des Geschäfts entstand 1873 die später so genannte DEGUSSA als Aktiengesellschaft. Alle Frankfurter Münzen und die Gold- und Silbermünzen des Deutschen Reiches bestanden aus Material, das die Schmelze der DEGUSSA durchlaufen hatte. Das Rohmetall wurde zunächst zu Barren gegossen und zu Schrötlingen – das sind die unbeprägten Münzplättchen – verarbeitet. Die endgültige Ausprägung erfolgte in Frankfurt (bis 1879) und anderen Münzstätten des Deutschen Reiches.

Die Sammlung des Carl Theodor von Dalberg

Die vom Fürstprimas des Rheinbundes, Carl Theodor von Dalberg, angekauften Tafelgemälde des 15. und 16. Jahrhunderts aus Frankfurter Kirchen wurden zum Grundstock der 1808 von Bürgern gegründeten Museumsgesellschaft.

Dalberg beließ es aber nicht dabei, sondern schenkte auch zahlreiche Werke zeitgenössischer Frankfurter Künstler wie Christian Georg Schütz d.J., Anton Radl, Johann Philipp Ulbricht oder Ursula Magdalena Reinheimer. So entstand ein eindrucksvoller Spannungsbogen über vier Jahrhunderte Malerei. Dalbergs Reformen im Großherzogtum Frankfurt zielten auch auf die Förderung der bildenden Kunst. Auf Initiative des Legationsrats Nikolaus Vogt und verschiedener Frankfurter Künstler wurde 1808 das "Frankfurter Museum" gegründet, dem Dalberg nicht nur die Gemälde, sondern auch zahlreiche von ihm erworbene oder in Auftrag gegebene Werke zeitgenössischer Frankfurter Künstler stiftete. Die Veranstaltungen des neu gegründeten Museums zielten auf eine umfassende Bildung der Bürger, wie Konzerte, Vorträge und Kunstpräsentationen.

Der Annenaltar

Ein herausragendes Stück der Sammlung Dalberg ist der Annenaltar, der erstmals seit über 200 Jahren wieder vollständig zu sehen ist. Hinzu kommen weitere, seit langem nicht mehr ausgestellte Werke wie das Philipp Uffenbach zugeschriebene, großformatige "Jüngste Gericht" aus den 1630er Jahren, Joseph Nikolaus Peroux "Tod des Königs Günther von Schwarzburg und seine Versöhnung mit dem Gegner Carl IV." von 1808, Christian Georg Schütz des Jüngeren "Ansicht des Brünhildenstein auf dem Feldberg" von 1810 oder Joseph Chabords "Selbstbildnis mit der Büste des Großherzogs von Frankfurt, Carl Dalberg" von 1810.

Ein bedeutendes Privatmuseum

Julius Heyman war ein wohlhabender Bankier und Sammler. Er legte eine umfangreiche Kunst-, Möbel-, Gemälde- und Skulpturensammlung in seinem Privathaus an. Darin befanden sich Zimmer im Stil der Gotik, der rheinischen Renaissance und im Louis XVI-Stil. Die Übertragung an die Stadt erfolgte 1925. Dies geschah unter der Auflage, das Wohnhaus von Julius Heyman unverändert zu lassen und es als Museum dem Publikum zugänglich zu machen.

Entgegen dem Stiftungswunsch dieses jüdischen Bürgers schloss die Stadt 1938 das Museum, teilte die Sammlung unter den städtischen Museen auf und bot sie im Kunsthandel zum Verkauf. Die Präsentation der auf Heyman zurückgeführten Objekte zeigt im Sammlermuseum eine "Depotanordnung" – die vom Sammler vorgesehene Einrichtung ist wegen der mutwilligen Zerstreuung der Objekte nicht mehr rekonstruierbar.

Der Forschungsreisende Eduard Rüppell

Eduard Rüppell (1794-1884) unternahm viele Forschungsreisen. Auf dem afrikanischen Kontinent und im vorderasiatischen Raum machte er zahlreiche Entdeckungen. Er war ein eifriger Sammler und brachte Tiere, Gesteinsproben und Münzen nach Frankfurt.

Der Sohn eines wohlhabenden Bankiers studierte in Frankreich, der Schweiz, England und Italien. Durch die Bekanntschaft mit dem reisebegeisterten Schweizer Universalwissenschaftler Ludwig Burckhardt wuchs in ihm schon früh der Wunsch, Forschungsreisender zu werden. Nach einer Ägyptenreise 1817 unternahm er auf eigene Kosten drei weitere Reisen. Rüppell sind wesentliche Entdeckungen in Abessinien, auf der Sinai-Halbinsel und in Gebieten des Roten Meeres sowie im heutigen Sudan zu verdanken.

Fayencen aus Frankfurt

Wilhelm Kratz spezialisierte sich auf Frankfurter Fayencen des 17. und 18. Jahrhunderts. Der leidenschaftliche Sammler hatte sie über Jahrzehnte hinweg mit großer Kennerschaft zusammengetragen.

Mit dieser Leidenschaft war er nicht allein: Um 1910 entwickelte sich in der Stadt eine dichte "Szene" der Fayence-Kenner und Interessenten. Die zweite große Sammlung mit Fayencen der Frankfurter Fayence-Manufaktur von 1666 bis 1772 war bis 1944 die des HMF gewesen. Sie wurde leider zum größten Teil im Krieg zerstört. Die Sammlung Kratz war mit 800 erstklassigen Exemplaren schließlich besser als die der großen Frankfurter Museen. Nachdem die Sammlung des HMF im Krieg zerstört worden war, erwarb die Stadt 1952 die mit 800 Objekten umfassendste Sammlung an hochwertigen Fayencen vorwiegend aus Frankfurter und Hanauer Provenienz. Johanne Kratz, Witwe des 1945 verstorbenen Fabrikanten Wilhelm Kratz aus Kronberg, verkaufte sie der Stadt. Dieses außergewöhnliche Material hatte der leidenschaftliche Sammler über Jahrzehnte hinweg mit großer Kennerschaft zusammengetragen.

Zu den Ausstellungen im Porzellan Museum im Kronberger Haus geht es hier, einen Trailer zur Sammlung Kratz können Sie auf YouTube sehen.